- 親書には流行りがある

- 親書は自己啓発本・体験記だけじゃない

- 親書は単行本と違って場所を選ばず気軽に読めるサイズ

- 一冊の親書を片手に課題を乗り切ろう

親書を読むことになった経緯

どうも。日ごろレポートに追われる、CanChanです

おいおい、こんなところで道草食ってないで、やることやったらどうなんだ

記事制作もやることの一つですよ

そう、「やりたい事」のなかでも、「物理的に難しいこと」と「やろうと思えばいつでもやれる」ってありますよね。

特に「やろうと思えばいつでもやれること」が降り積もると次第に手がつかなくなり、「物理的に難しいこと」に変化してしまいます。

そして私は、「環境問題にまつわる制作の記述」、「記事の制作」をやりたいと考えました。

同時にやりたいことリストを消化すればいいじゃん!!

この天才的な発想により、制作物の記述と記事作成を同時にやり遂げることで、私は新たな次元へステップアップします。見ててください。

でも、どうやって二つ同時に消化しようか

あっ、そうだ。アレならいける

そんなこんなで、思いついたアレとは↓

だららららら

らららららららららら

らららっらららっらららららららら……

ジャン!!!!

[su_animate type=”slideInDown” duration=”2″ delay=”0″]

一度も読んだことがない

『親書』

のなかでも、非常に心が惹かれるタイトルの親書

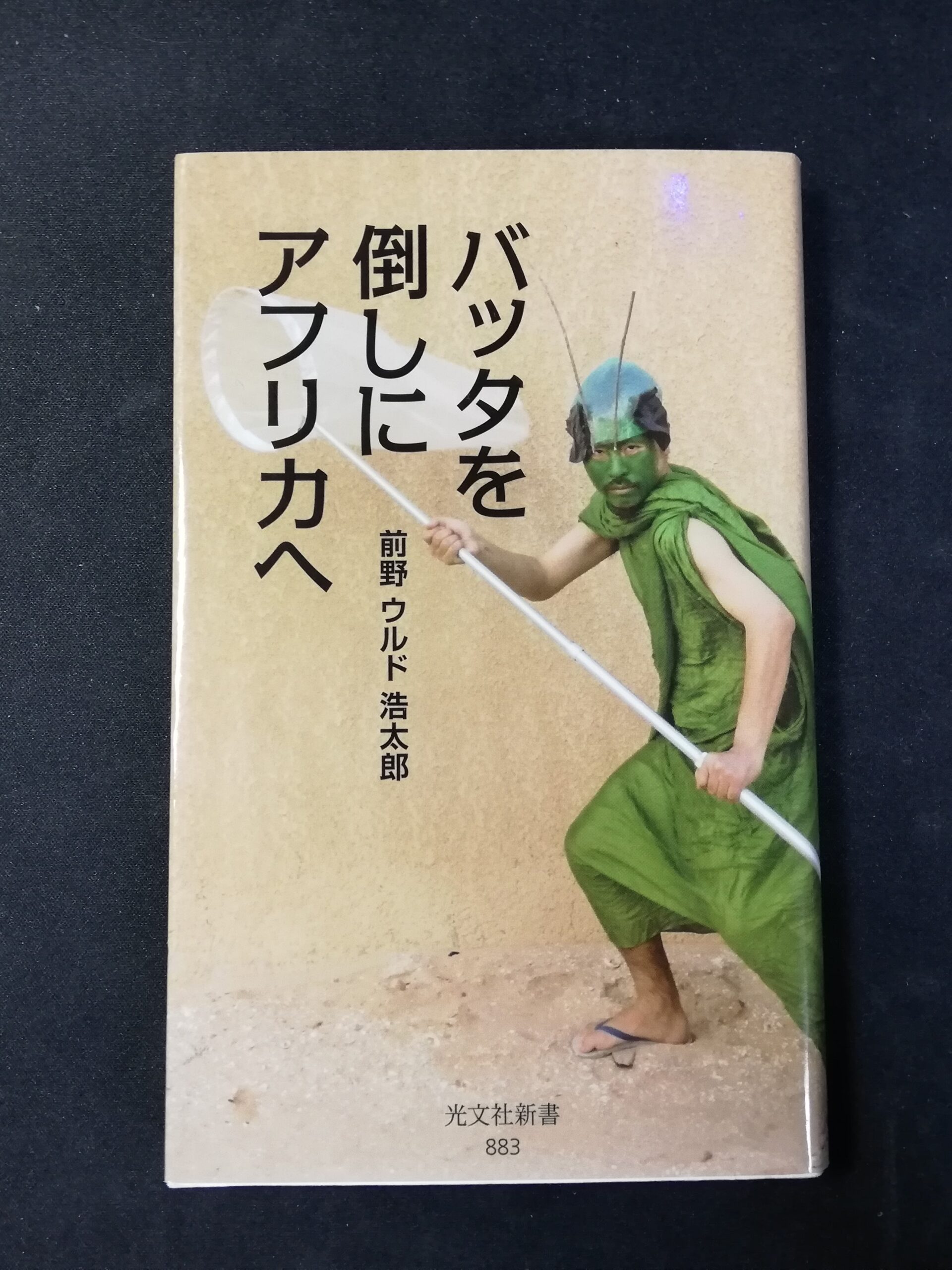

前野ウルド浩太郎(2017). 「バッタを倒しにアフリカへ」 株式会社光文社

[/su_animate]

親書は流行りに敏感

私、親書は一度も読んだことありません

しかし、「とある事情」によりどの本が売れているだとか、どの本が売れやすいだとかはなんとなく理解しています。

ところで最も売れやすい本ってなんだと思います?

まぁ…面白そうなやつかな

……おしい?

なぜそこで断言できない

正解は~~、「流行っている本」でした

特に本の中でも親書は新鮮さが大切になります。

ジャンルとしては自己啓発やビジネス本が多いのですが、そのようなジャンルは「情報が命」ですから、新しい本ほど情報源として優秀と言えます。

そして何よりも表紙の「無骨さ」が文庫本よりも目立ちます。

人を選んでしまい、売れるのに時間がかかります。

以上のように親書はこのような状況に置かれていますから、結局何が売れるのかと言えば「流行っている本」になるのです。

売れるから流行っているとも言えますが、その逆の要素の方が強いと私は考えます。

CanChanの経験談でした

実は、自己啓発・ビジネスだけじゃない広いジャンル

本屋に足を運んだ時に、親書コーナーって目が滑りますよね

一瞬で通り過ぎて、文庫本のコーナーに行く

どれも同じことを言っているようなタイトルで、やたら辛気臭いというべきでしょうか。

でも面白そうな本がたくさんあるんですよ。

もし本屋に行く機会があれば、「講談社現代新書」とかあたりを散策してみてください。

比較的「近寄りやすいタイトル」が並んでいるので、そこそこ暇つぶしができます。

[su_animate type=”fadeInUpBig” duration=”1″]

[/su_animate]

手に収まるサイズ

電車やバスの中で読みやすい。これは大きなメリットです

例えば、家に帰る合間に読み込む。

すると帰宅と同時に抽出しておいたページをもとに、課題制作にすぐに取り掛かれます。

時間のうまい活用法だな

忙しい人にはうってつけの本です

そう。

私みたいなね!!!!

【実際に読んでみた】

課題制作が環境問題にまつわるものだったので、それに関係する親書を入手してきました

こちらです。↓

前述でご紹介いたしました、『バッタを倒しにアフリカへ』でございます。

バッタが好きだけれど、何かとバッタから避けられる一人の男が綴った、ノンフィクション作品です。

内容としましては、

- アフリカと日本の価値観のズレ

- 前野ウルド浩太郎 先生 の狂気じみたバッタへの執念

- 先人たちの努力と恩恵

環境問題について学ぶつもりでしたが、ウルド先生の語り調は感情がダイレクト掴むことができて、一つの物語として楽しめました

とくに、表紙をめくった瞬間の掴みが、恐ろしほど根深く印象に残っています。

『バッタを倒しにアフリカへ』というタイトルをしっかりと覚えてから目次を通り過ぎて、入りの文を読みますよね。

しかし、まさかあんなことを考えていたなんて……

なんだよ、めっちゃ気になるじゃん

そう、読み進めていると疑問が解決する気持ちよさと、新たな疑問のモヤモヤの波状攻撃を受けるんです

これがまた、工夫がされていました。

写真のないページの方が少ないというほど、現地の写真が掲載されています。

ですから、疑問のイメージと解決のイメージが簡単に想像ができます。

勉強だけでなく、一つの物語として面白い新書でした。

課題に取り掛かるぞ!!

よし!!

これで課題を厚みを持たせるネタがGetできました

じゃあ記事もそろそろ終わりか?

・

・

・

CanChanでした。

コメント