- 小雨が降る中でも大盛況の国立西洋美術館

- おすすめの時間は午前かお昼時

- 絵を見るのではなく、モネの生き方に感じ入る

撮影機材

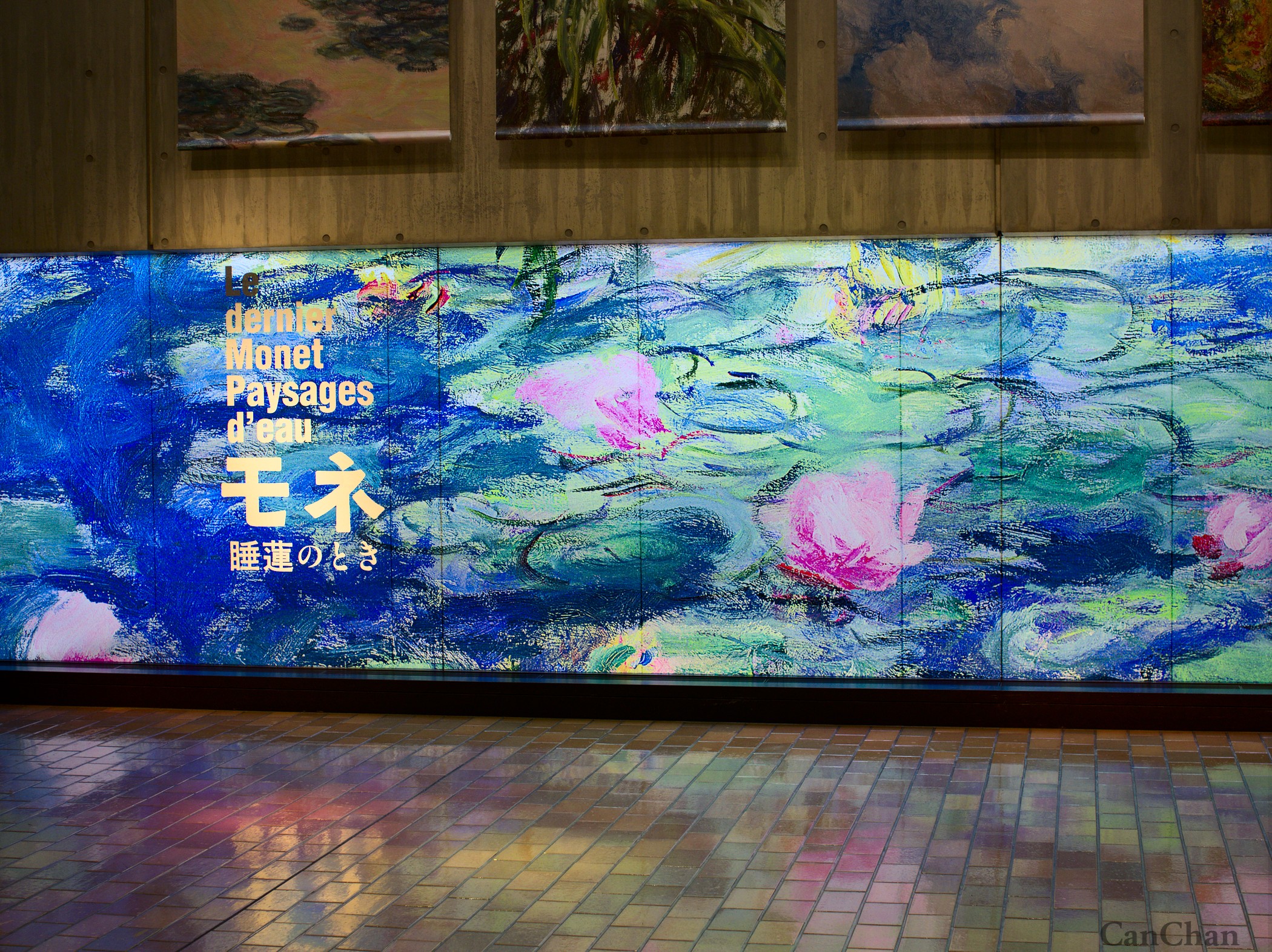

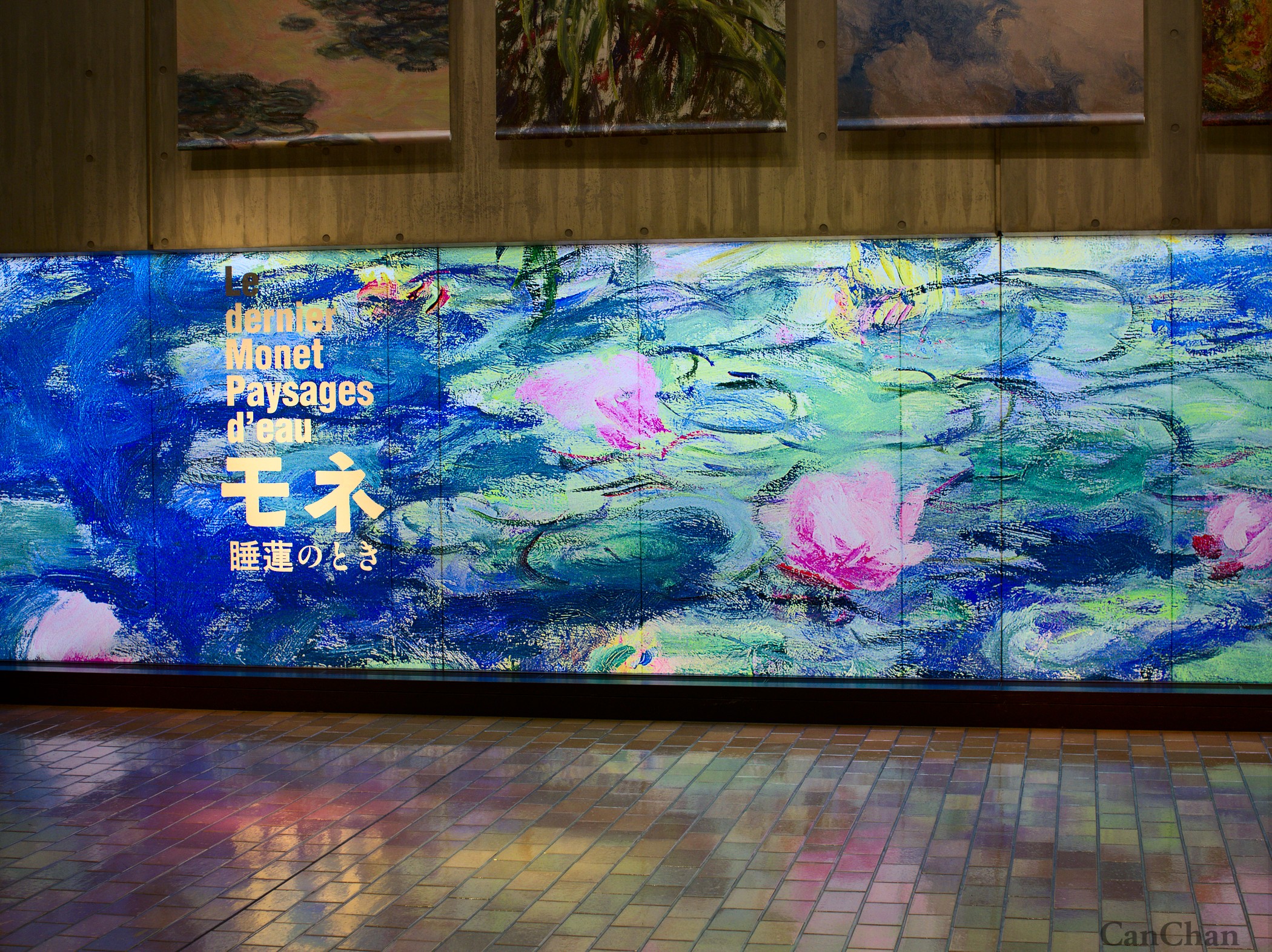

国立西洋美術館|入口の様子

2024/10/05, アメヤ横丁の様子です。

雨模様の中でも相変わらず休日は人に溢れる上野は健在のようです。

上野駅からアメヤ横丁側の出口から現れる観光客の内、少なくない数が国立西洋美術館に足を運んでいることでしょう。

そう、本日から2025/02/11まで国立西洋美術館にて、日本国内で最大級のモネの絵画が集められた企画展が行われるのです。

国立西洋美術館

本展では、パリのマルモッタン・モネ美術館の所蔵作品およそ50点に、国立西洋美術館をはじめ日本各地に所蔵される作品を加えた、計64点のモネの絵画を展覧します。日本においては過去最大の規模で、モネの〈睡蓮〉が一堂に会する機会となります。

私は絵画に疎いもので、上野と言えば国立科学博物館に足を運ぶばかりです。美術館に通った経験皆無の者ではありますが、友人の誘い文句に「共感」という絵画に自分を見出す姿にかなり惹かれ、美術館デビューを果たすことになりました。

それから、常設展に友人の推しである<ウジェーヌ・ブーダン>の絵があるそうで、そちらにも惹かれるものがあります。

なぜならブーダンと言えば……

写真に活かせるものがないだろうか?と思える絵画を生み出した、有名な画家だというのが私の印象です。

モネの企画展よりもこちらをメインに見に行くつもりで、国立西洋美術館へ到着しました。

人が並んでいますね。

雨と言えど土曜日、しかも初日ともなればこの人ごみにも頷けます。

さてこの中で、絵を見に来る、モネを勉強するつもりで訪れた方々は何割になるでしょうか。私のように誘われたから、常設展のブーダンの絵を見るついでにモネの絵を見に来た人も何人かいるのではないでしょうか。

しかも写真の勉強のためでもありますから、これに関しては私と同じ人も居そうなものです。

チケットを外の入り口で購入し、係員の指示と導線に沿って企画展の入口へ向かいます。

こちらに関しては、思っていたよりも早く入ることができました。

12時前に到着することをお勧めします。私は15時頃に企画展を1周することができたのでき、入り口付近に戻ってからもう1周したのですが、2周目の方がかなり混んでおり、あまり集中して見学することができませんでした。入場にも時間がかかるはずです。

したがって、お昼時に被せる、もしくは午前中に訪れることをお勧めします。

国立西洋美術館|企画展内部の様子

人が映っていませんが、かなり混んでいます。

入り口から列をなしていますが、一応並ぶ必要はなく好きなように回ることができます。

しかしながら端から端まで近づいて絵を見て回りたい人は並ぶ必要があります。

並んで進む太い導線があるためそれを横切らなければ近寄って絵を見ることが出来ないのです。写真撮影禁止のエリアが占めている面積も少なくないため、見て記憶に焼き付けたいのであれば並んで進むのは必須になるでしょう。

奥の方まで入ってしまえば多少人がはけるため並ぶ必要はなくなりますが、やはりゆっくり自分のペースで見学したいのであれば、人の少ない午前中を狙う必要性が大きそうです。

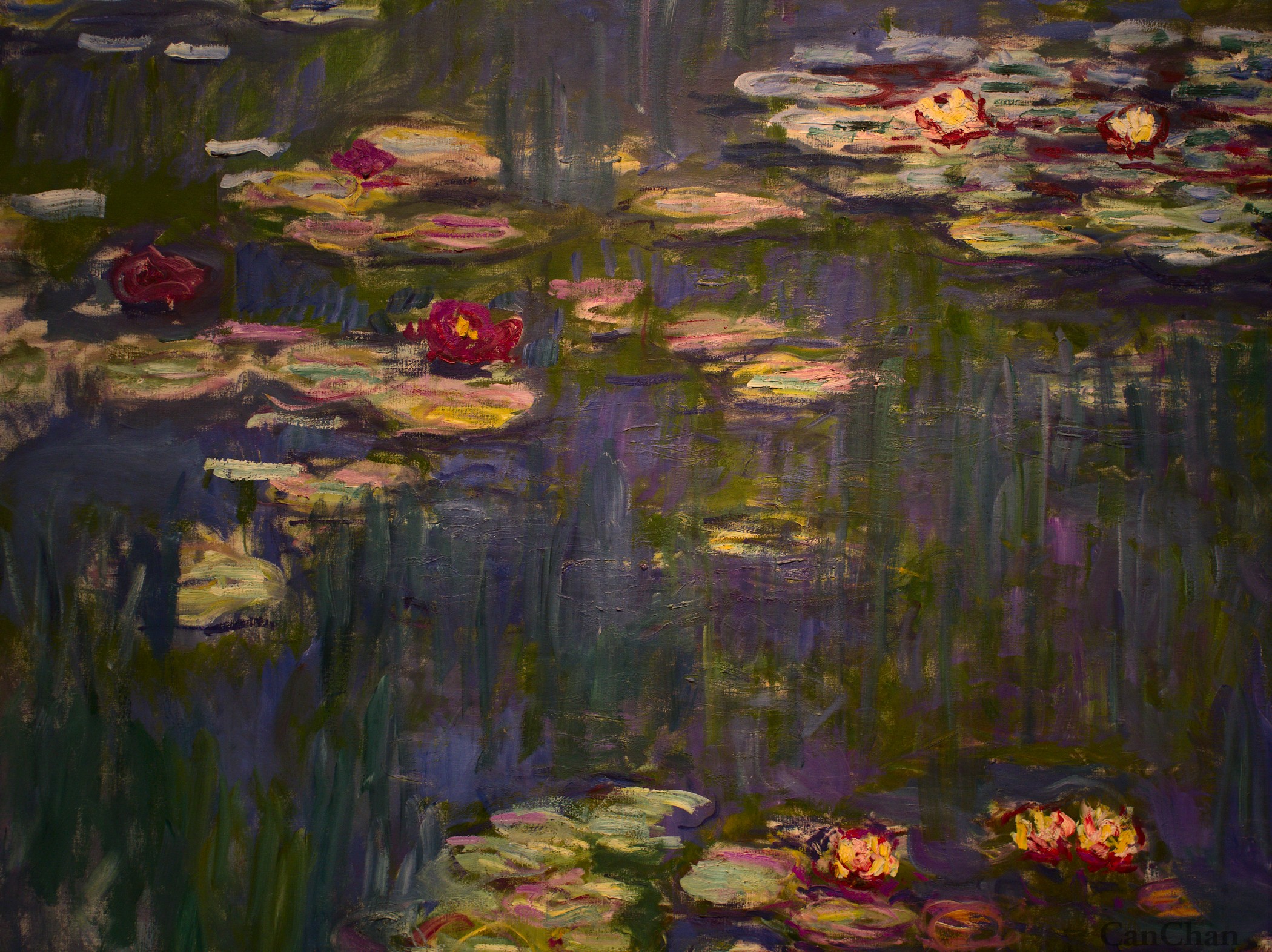

さて次に写真撮影可能なスペースに移ります。

モネを知っている人ならばこの絵が白内障を患ってこうなり始めたのかもしれない時期の絵だと分かるでしょう。

リアルと夢を同時に描くような初期の絵の方が雰囲気としては好きなのですが、狂信者じみた絵画への迎合するようなスタイルへ偏っていく変遷について、モネという一人間の一生を勉強できたつもりになれます。

絵には疎いので、雰囲気で掴んでいくととても楽しいです。

それだけが許されるだけの展示量なのも、純粋にすごいと思わざるを得ません。

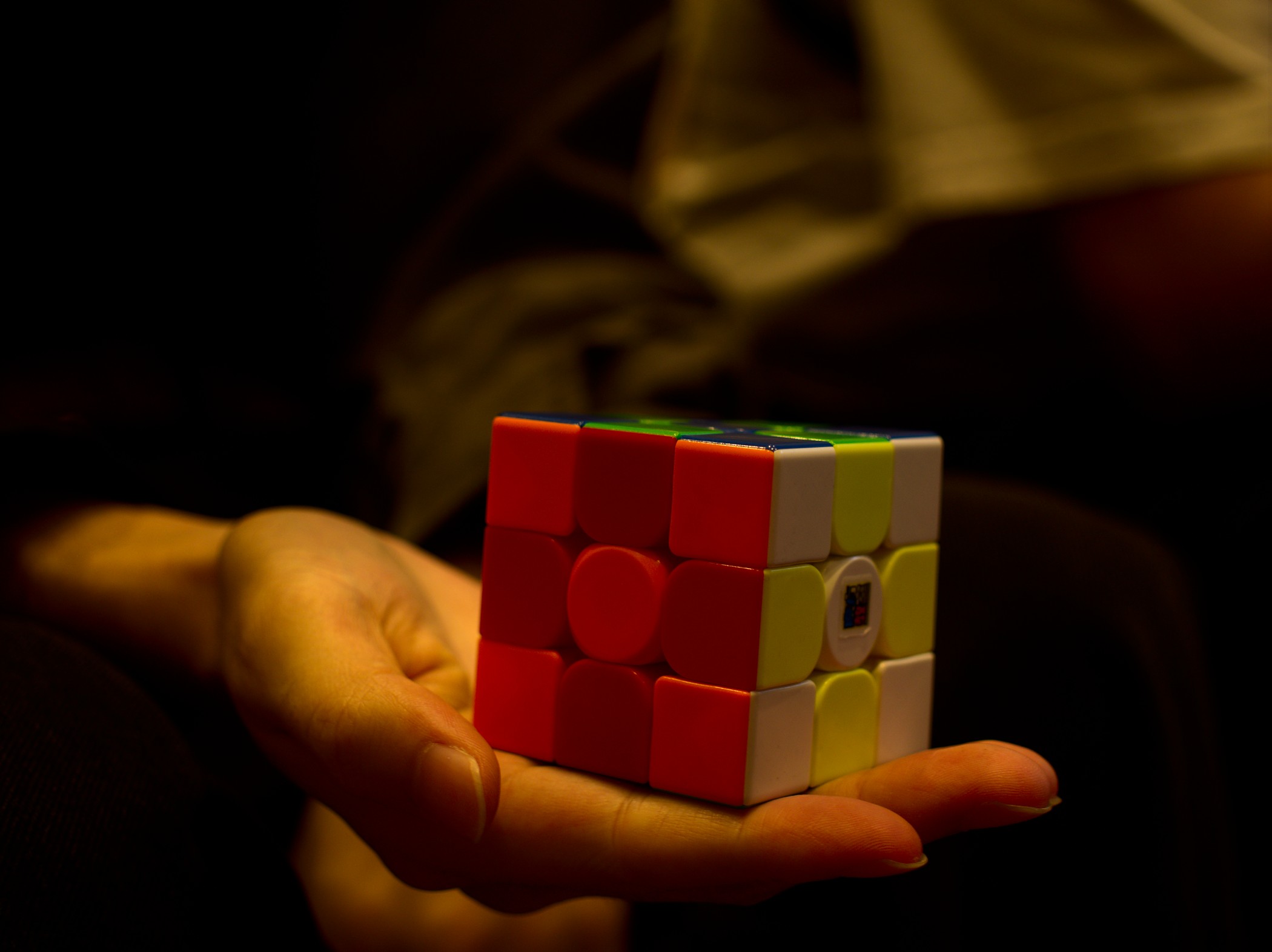

さて、5時間も回っていれば小休憩をはさむもので、友人と椅子に座っていました。

すると、

こんなところで、ルービックキューブで遊んでいました。

まとめ

午前中に行きましょう。

絵に興味がなくても、多少楽しめるはずです。

一度は名前を聞いたことがある画家の歴史を勉強できる貴重な場だと思います。このような貴重な機会は何度ある事か……。

それではごきげんよう。

コメント